雑草の駆除方法(遮光シート・固まる土の使用等)

雑草の駆除の方法としては、大きく分けて3つの方法があります。1つ目は、物理的に取り除く方法、2つ目は、なんらかの薬剤を用いる方法、3つ目は、生育環境の制限による方法

ここでは3つ目の生育環境の制限による除草方法について説明します。

3.その他の除草方法(生育環境の制限による除草方法)

その他の除草方法について、下記の方法があります。

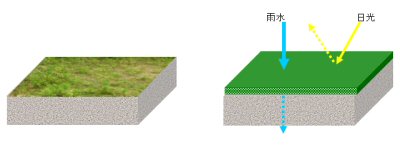

a)遮光シートによる除草

植物の生命維持に必要不可欠な光合成、その元である日光を遮光シートまた、日光等への暴露による耐久性も重要なポイントとなります。

安価なものは、黒い塩化ビニールに通水用のスリットを入れただけの物もありますが、長期の使用を考慮して、しっかりしたものを選びましょう。

現在の市販品の場合、ポロプロピレン、ポリエステル等の樹脂繊維を織り込んだものと、織り込まない不織布の状態のものがあります。また、その厚さ、色等々用途に合わせて、様々なものがありますので、ご予算に合わせ最適なものを選択してください。(参考:除草シートの平米あたりのコスト 300~800円程度)。その他、シートの固定用のピンも必要となります。

シートの敷設の形態としては、主に3通りの方法があります。

1.そのままシートをかぶせただけにする方法(むき出し敷設)

この方法はもっとも単純かつ安価に出来ます。シートをかぶせる前に、大きな雑草等はあらかじめ除草し、なるべく平坦な状態に整えてから、敷設します。ここで注意する必要のあるのは、現状の雑草の種類・状態をよく調べ、それに合ったものを、選ぶと言う事。具体的には、生命力の強い、イネ科の雑草が多い場合それなりの強度のシートが必要になりますのでまずは、その点を注意して選びましょう

イネ科の雑草が多い場合は、厚さが厚いタイプ(0.5~2mm:メーカーにより違います)、それ以外の場合は薄手のタイプ(0.4~0.5mm:メーカーにより違います)になります。

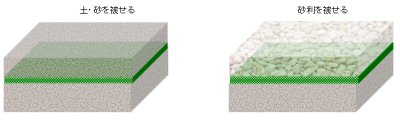

2.シートをかぶせた上に砂利・土・砂等を敷き詰める方法

この方法は、上に砂利等を敷き詰めてシートを隠しあたかもなにもしていない自然な状態で、除草が出来、見栄えが大変良くなります。この場合も、イネ科の様な強力な雑草の有無がシート選びに重要なファクターですが、さらに上を車が入ったりするかどうかも考慮する必要があります。

イネ科が多く、駐車場スペース等として使われる場合は、最も強度があるものを選択すべきですし、比較的上を人も歩く頻度が低い様な場所ならば薄いものにしたほうが、コストが低く抑えられます。

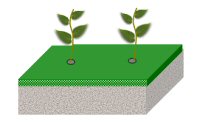

3.除草シートを植栽シートとして使用する方法

この方法は、単純な除草ではなく、その場所に植物も植えて楽しみたい場合の方法で、よく作物で使用される植栽シートの様に、シートにスリット状の穴をあけその部分のみ、植物を植えあとの部分は雑草が生えない様にするものです。この用途様には、通常のシートと同じく耐久性のある材質のほかに、生分解され最終的に土に還る生分解タイプがあります。目的の植物がある程度生育するまでは除草シートで覆うけど、最終的に自然な環境にしたい場合などはこのタイプが最適です。

b)固まる土による除草

遮光シートの様な遮光効果と、土を固めて植物の生育を阻害する2通りの効果で、除草をする方法です。この方法は、シートの代わりに固まる性質のある土

透水性のあるタイプと無いタイプがありますので用途に合わせて、選択します。(植栽シートの様に、ある程度育てたい植物も残して、雑草を抑制する場合は、透水性のあるタイプを選びましょう)

以上のまとめ一覧

| 除草形態 | 使用材 | 材質等 | コスト | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1.そのままシートをかぶせただけにする方法(むき出し敷設) | 除草シート | ポロプロピレン、ポリエステル等の樹脂繊維 | 安価:平米あたり300~800円 | 見栄えが難点 |

| 2.シートをかぶせた上に砂利・土・砂等を敷き詰める方法 | 除草シート | ポロプロピレン、ポリエステル等の樹脂繊維 | 高価:平米あたり10000円以上(砂利のコスト) | 見栄えが良い、敷設が手間がかかる |

| 3.除草シートを植栽シートとして使用する方法 | 除草シート | ポロプロピレン、ポリエステル等の樹脂繊維 | 安価:平米あたり300~800円(むき出し敷設) | 生分解するタイプがある(受注生産) |

| 4.固まる土による除草 | 固まる土 | 真砂土・川砂等に固める材料(セメント等)と改質剤を配合 | 高価:1平米あたり4~5千円(40kg程度) | 見栄えが良い、敷設が楽、透水性のあるもの |

c)土壌の開墾による除草(参考:家庭の除草方法ではありません)

この方法はかなり、力ずくの方法で広い面積の荒れ地を、一挙に更地にしたいときなどに重機を用いて行われます。この場合あらかじめ、雑草を焼いてから開墾する事も行われます。この場合でも、その後の雑草の再生防止のため、なんらかの対策が必要不可欠になります。

d)牧畜による除草(参考:家庭の除草方法ではありません)

俗に言う有機農法の一種で、カモ等を用いたイネの雑草取りが有名です。その他、羊、牛等を放牧し雑草をエサとして与え、雑草駆除とエサの確保の一石二鳥をねらう事もあります。

この方法は効果が一定ではなく、コントロールが難しく、コストも大きい側面があります。

|

|

|